錦織選手よくやりました

錦織選手、残念でしたね。

決勝に進んだ二人とも

ビッグ4と呼ばれる強豪とは別です。

今後は世代交代し「新たなビッグ4」の時代になるのでしょう。

錦織選手も、新時代の強者の一人として

タイトル常連になることを期待しましょう。

決勝に進出しただけで 今回は十分すばらしい。

これからも応援しましょう!

楽しみですね。

カープ、今日はマエケンです。

中日はブルペンデーですかね、よくわからない。

巨人阪神が直接対決している間に

首位との差を詰めておきましょう。

もう一度巨人3連戦が残っていますからね。

応援しましょう!

さて、

被災者へのインタビューのなかで

早く砂防ダムなどを作ってもらって

早く元の家での生活に戻りたい、

と語っておられる方がおられました。

気持ちはわかります。

気持ちは。

が、しかし。

そりゃー無理だし、それはダメでしょう。

今まで住んでおられた家そのものが

もともと住むには不適な場所に立っていたわけですから

そこでの生活再建は考えるべきではないと思うし

許可されるべきではないと思うのです。

今ある山沿いの家屋を全部こわして更地にして

そこに大型の砂防ダムを造るべきだと思うのです。

今後、このエリアには(ここからここまでは)住めません、

土石流対策のダムを造ります、

と

行政が早く線引きして発表してあげて

コミュニティ単位ごとの移住を計画することが必要なのではないか

と思います。

福島原発事故の教訓を生かすべき局面です。

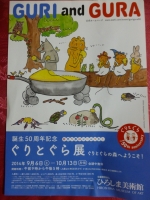

ぐりとぐら展のチラシ

★新型インフルエンザ情報

とくに新しい情報はありません。