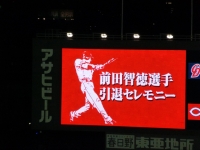

前田引退

みんなで同じお題シリーズ

10月のお題は

『大切にしていること』

10月13日(日)にお願いします。

投稿されたらコメントしていただけるとたすかります。

どうかよろしくお願いします。

さて、

昨日は前田引退試合。

泣きました、はい。

北別府さんの引退試合も市民球場2階席から見ましたが、

その時には今のような盛大なセレモニーではなく

花束贈呈程度だったような気がします。

カープ球団のファンサービスがうまくなったのか

商売上手になったのか、はわかりませんが

いい引退試合だったと思います。

ライトの守備についたのもサプライズでした。

前田選手がマツダスタジアムで守備についたのは今回がはじめてだそうで、

いい思い出になりますね!

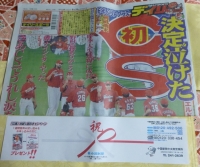

カープに優勝時の雰囲気を知る選手が、いなくなってしまいました。

若いカープで、来年は優勝を目指してほしいものです。

ところで

私たちは、ちゃんと内野自由席入場券をゲットしていたのに

座席はありませんでした。

内野自由席の、階段の最上段に腰掛けての観戦です。

座席数だけ入場券を販売していれば座席不足になることはないのですが、

全席完売といいつつレディスカープやジュニアカープは当日先着で数百人

入場が出来たわけです。

内野席の各通路階段には、どこも20名程度、座っています。

視界のよい、階段の上の方から座ります。

あるいはコンコースに段ボールを敷いて観戦している人もいました。

座席がないのですから、仕方がない。

入場できても座席の無い人が数百人いたわけです。

カープ営業陣は、商売がうまくなりましたね、

あと二百人も入場させていれば

内野席の階段は完全に塞がり移動困難になり、

コンコースも人であふれて移動困難になっていたことでしょう。

内野階段が全部埋まることのないギリギリの人数を

スタジアムに入れたことになります。

営業の予測力の勝利、という試合でした。

それと

座席に荷物を置いて席取りしている人がいて、

当方の右方面の人たちの「荷物席」には

結局最後まで人は来ませんでした。

80歳代、70歳代の人や、小学生の子供が階段に座っているのに

荷物を席に置いて、席を譲らない人というのがいたわけです。

荷物は座席の下に置けばいいはずなんですけど、

これでは座席に座れない人が出ても仕方ないですね。

これに対し、我々の左方面にいたグループは

予定していた2名が来られなくなりましたから、

と言って80歳代の親子連れを座席に案内していました。

3万人もカープファンが球場にくれば

マナーのいい人も悪い人もいる、ということなんですけどね。

みんなで譲り合って気持ちよく応援しよう、と

考えたいものです。

もう一つ思ったことがあるのですが、それは明日に。